- UID

- 57246

- 积分

- 105

- 威望

- 34

- 桐币

- 32

- 激情

- 66

- 金币

- 0

- 在线时间

- 26 小时

- 注册时间

- 2010-7-6

桐网嘉宾

- 积分

- 105

鲜花( 0)  鸡蛋( 0)

|

本帖最后由 蕉庐 于 2010-7-25 20:39 编辑

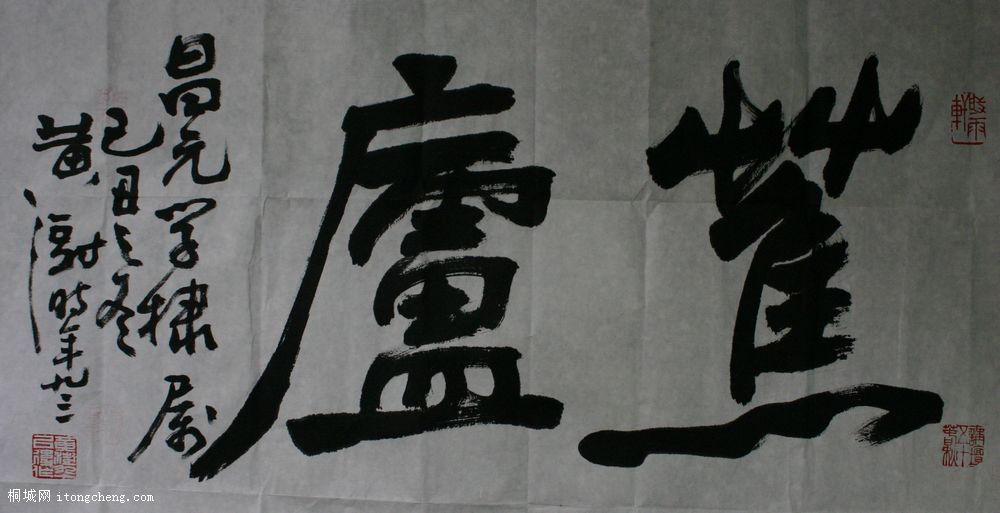

蕉庐记

古之文人雅士多有斎号,或托物寓意,或借物言志。吾本俗子,而性耽风雅,虽偶做诗文翰墨,多苦未谙古法,然亦学古之文人雅士,做东施效颦之状,又吾素有蕉癖,故颜余之斎曰:蕉庐。

蕉者,芭蕉也。忆昔余初读义山“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”一句,深为所动。迨及读至竹山“红了樱桃,绿了芭蕉”一句,更是莫名感动,固已陷爱蕉之中。

既定斎号,非倩名家题之不可。而余所交诸先生中,新安黄澍先生可谓余之启蒙之师。先生为新安艺坛名宿,人尽皆知,所题斎号亦是不可计数。曩时,余负笈新安,尝屡过其宅,问以诗词、书法之道,求赐墨宝,往事历历,倏忽已是昨日之事。故修书一封,请之为余作 “蕉庐”二字,张之于室。一二同好见其佳书,皆赞赏有加,唯甚惑余之“蕉庐”一号。或曰:子之宅有蕉乎?曰:“无”。

曰:“汝宅无蕉,缘何曰蕉庐?”

余戏之曰:“宅而无蕉,果不可曰蕉庐乎?古之斎号曰心远者,皆心远者乎?”

听者复言:“古人斎号言物者,多取兰之高洁、菊之隐逸、松之劲拔,汝取蕉之何?”

余哂然而答曰:“君不闻眉公有句云:‘虚心似修竹,无心似芭蕉’乎?无心者,心无罣碍也,此乃佛之大境界,吾侪若能如此,岂是人间俗辈?”听者惑然,唯诺诺而已。

吾尝有言:世间人之所好,多似前缘所定,若余之爱蕉,何须究其因由?而余“蕉之无心”一说,亦是牵强附会之笑谈而已。

是为记。

附:

黄澍 (1918-) 字耕非、云非,斋号时雨轩。安徽休宁人。擅书画,书法致力於魏碑,画以马见长,拟丰子恺笔意小品更见趣味。师从汪采白、张振铎、丰子恺等名家。毕生从事教育事业,德艺双馨。历任省立女中、徽州中等学校教员,后为黄山学院数学系教授,中国书法家协会会员、中国书协安徽分会名誉理事、中国诗词学会会员、安徽省诗词学会理事、新安画派研究会顾问。 作为徽州乃至皖南地区人人皆知的书法家,黄澍先生的经历颇具传奇色彩,其出生于 “状元之乡”休宁的一书香世家,5岁在父亲黄骏先生的指导下学习书法,13岁为乡里书写匾额,饮誉江南,有“江南才子”之称。其父黄骏是徽州颇有名望的书法家、收藏家。抗战期间,为纪念“七·七”抗战,修建“双七抗战纪念塔”,第三战区司令顾祝同邀请徽州名家许承尧、黄少歧、高铁君、黄骏等代其题词。黄骏因信奉“君子不党”,故不愿意代写,又因推辞不掉,于是年仅20岁黄澍代写一幅,而最后选中的偏偏却是黄澍先生代题之字,此事为顾的好友吴知卿点破,于是黄澍书名大震,一时传为美谈。也是因为此事,第三战区司令顾祝同热烈邀请黄澍担任他的秘书,而黄澍先生却以志在求学而推辞. 作为新安当代名家,黄澍先生的作品分布于黄山白岳众多名胜古迹之中,为之增色不少。 出版有《黄澍书画集》(安徽美术出版社)

蕉庐,字一千,号蕉庐,又号寄斋、昌园、莳萱堂等。安徽桐城人,1982年生于桐城陶冲驿,现寄居钱塘海滨小城,为浙江省某艺术馆馆员。 |

-

|