本帖最后由 一滴残墨 于 2012-10-31 10:39 编辑 4 X# \: _- _& q

) J4 i5 z7 V5 C% R

/ E( T4 j& g! Q" [* K7 m3 V

& E$ R% g% ^9 ^

) a* o) f, Z: r% g4 l

桐城派,中国清代文坛上规模最大、时间最长、著述最多、传播最广、影响最深的文学流派,史称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。它恪守儒家程、朱理学之道统,秉承秦汉以来史传文学之文统,立意创新,独树一帜。它源远流长,博大精深,风靡全国,饮誉海外,系中华民族优秀历史文化遗产。

* K2 _' s& Z! ~4 R3 ]9 w' x

3 M- Q* m9 @. a2 _; m' d& K8 w5 r

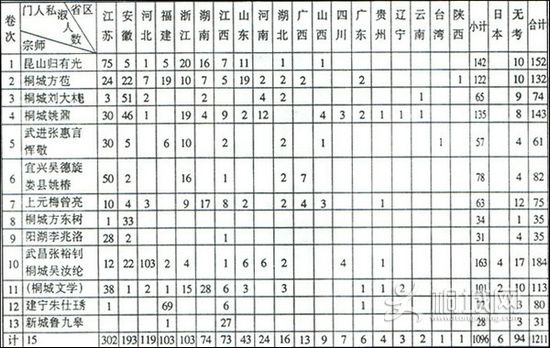

桐城派的开山鼻祖及立派宗师戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐,均系桐城人,善为古文辞,且创建了全面系统、缜密完备的文学理论。追随他们的作家遍及全国19个省(市)和远及海外,计1211人,传世作品2000余种,主盟清代文坛200余年,其影响延及现当代。

6 a P4 i! ~ J' t1 n$ p 桐城派的产生发展脉络,学界泰斗戴逸先生曾在国家清史工程“桐城派文献整理项目”座谈会上,归纳为“七世传承”,即戴名世、方苞为第一世,刘大櫆为第二世,姚鼐为第三世,“姚门五杰”梅宗亮、管同、方东树、刘开、姚莹为第四世,曾国藩、吴敏树、戴钓衡为第五世,“曾门四大弟子”张裕钊、吴汝纶、黎庶昌、薛福成为第六世,吴汝纶之下的贺涛、姚永朴、姚永概、马其昶、范当世为第七世。代有人豪,百年薰染,桐城派作家或主讲异邑,或教授乡里,或延课私塾,或居官授业,或家族传嬗,或朋友切磋,或同僚服膺,或自悟义法,递相发展,遂造成“桐城文学流传至广,支流系裔蔓延天下”,以致形成“家家桐城”,“户户方姚”的深广局面。 0 a, S7 r+ y9 Y. [* r; S

桐城派是一种史无前例的文学现象,有清一代盛享“天下高文归一县”、“桐城文章甲天下”之美誉。桐城派同时又是一种独特空前的人才现象,在中国南方一隅的弹丸之地——桐城,竟发祥起一个拥有海内外千百位古文名家的文学流派,古今中外,绝无仅有!

" c* W* Y2 t7 D' `# l# a 桐城派,源远流长,博大精深,堪称中国文学史上的一座丰碑!

* w# B" \* j4 g( {3 d

, j5 h8 m3 [) x; ~

, j5 h8 m3 [) x; ~

9 n6 n% |: J4 l; l+ h9 \7 E6 o+ U2 I# o

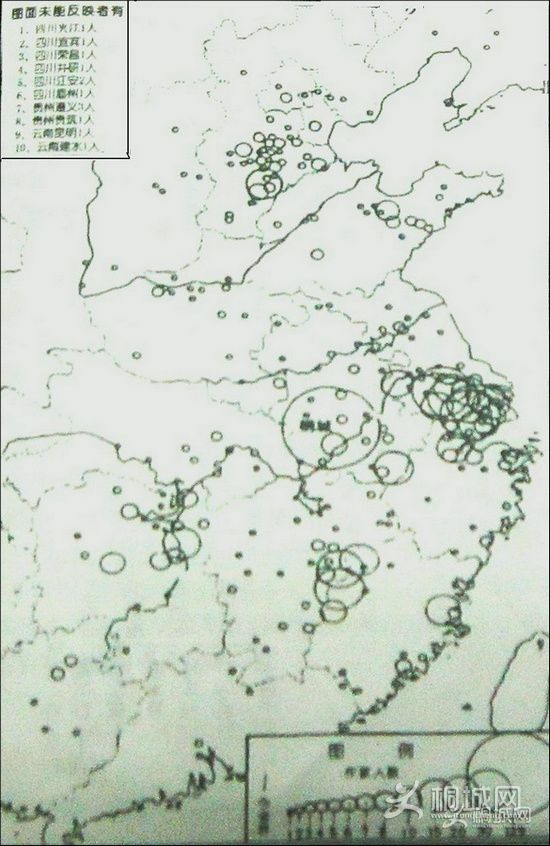

桐城派作家地理分布 % p8 r. F# N( n

* X+ {9 U5 C( @$ O7 ~

$ g4 d+ V; u8 {' V# K; E3 B) I% P0 O) ^, `) Z

* X+ {9 U5 C( @$ O7 ~

$ g4 d+ V; u8 {' V# K; E3 B) I% P0 O) ^, `) Z

桐城派文论纲要( f N! S5 v8 ^% Z

' K" i# @7 @3 f8 o* m- R7 z! U 桐城派是古代散文流派,其文学理论源于儒家经典,系对秦汉历代以来史传文学写作经验的吸收和总结。开其先河的是本邑明代方以智和钱澄之,滥觞于清初戴名世,正式提出的是方苞,后经刘大櫆的补充,至姚鼐集其大成。

V7 a5 V7 ^2 ~; i3 @

. N' N( M; ^( G; a3 {- ^ 鼻祖戴名世(桐城派的催生者)

. k6 O4 x# d. R% A/ k2 n; P" Z$ _/ C* S; M, _2 A/ z3 q( |* ]0 d5 y0 i

倡导为文“率其自然而行其所无事”,提出“道、法、辞三者兼备,精、气、神三者浑一”说。

, g, R" g* ^* G+ F

' k) I$ e; s, U+ x' g2 n8 ^ 一祖方苞(桐城派的创始者)

: W3 a6 q2 P G: ]9 d# F6 m( f5 |- X" S6 q5 i

首创源于《易经》的“义法”说,强调为文要“言有物”、“言有序”,内容和形式的完美统一,讲求语言的清正雅洁,奠定了桐城派文论的基础。

* o' m- w6 s; A+ q, a% R

3 g2 x0 E* U4 I6 a% H0 o7 V* K 二祖刘大櫆(桐城派的拓大者)! {3 Y0 b2 L/ s& C

: I' R8 L: K. ~; W

提出“神气”、“音节”、“字句”说,强调散文的语言艺术,补充、拓展了“义法”说的内容。# l- Y. b8 H+ _7 r

' t5 }: a8 e' |+ e" F& L

三祖姚鼐(桐城派的集大成者)6 o% q5 R" Q/ s. X, l$ {

3 q1 p1 [1 F. \- w) y8 ] 主张“道与艺合,天与人一”,提出“义理、考据、辞章”三者兼长相济说,“神、理、气、味、格、律、声、色”艺术特征说,“阳刚、阴柔”风格说。全面系统,严谨周密,桐城派文学理论至此完备。

( k; \9 I" Q& r* W7 ^# r

' i' O; V1 V" h( x 桐城派文论的“近代转换”:代表人物有梅宗亮、曾国藩、姚莹、薛福成等,而姚永朴的《文学研究法》和林纾的《春觉斋论文》,则大大丰富了古代散文艺术的理论宝库。

- X- u2 K3 P" t! K$ I 桐城派研究概述 8 E9 S" N5 Z& s# C4 {; g. U7 K0 W

. I! ~, T& _ z0 j Z1 d' g

桐城派兴起于清初,式微于清末民初,传播甚广,影响至深,故自乾隆中叶立派以来,对其批评即从未间断过,然始终动摇不了桐城派作为清代文学正宗的盟主地位。近百年来,脱胎于学术纷争和古诗文评的桐城派学术研究,则经历了一个“全盘否定——理性认识——创新研讨”的漫长而艰辛的过程。

( a. G( M, Z- {3 w, f$ i& } 一、20世纪前二十年的桐城派研究

" [1 K) B+ u; A. A. M5 V U 其特点是承继清代中叶以来对桐城派的批判态势,彻底否定桐城派。国粹派、复古派以致后来的“五四”新文化运动的革命派,都对桐城派釆取全盘否定的猛烈抨击。尤其是新文化运动的主将陈独秀、胡适等剑走偏锋,“选学妖孽”、“桐城谬种”等偏激之词,使桐城派的声誉一落千丈,其负面影响长时期地制约了桐城派研究,普遍有“谈虎色变”的禁忌。 ) K4 m' Z: G) G

二、20世纪二十至六十年代的桐城派研究 : Q9 ~: Z4 z! y0 a1 c

其特点是毁誉不一,当年新文化运动的领导者们,开始理性估价桐城派的历史地位,并开始探索桐城派研究学术模式。随着“五四”运动的退潮,桐城派巳无力对现代文学构成威胁,曾是敌手的“五四”运动的主将胡适,理性的恢复了他对治学的求实精神,特撰文评论桐城派说:“只是他们甘心做通顺清淡的文章,不妄想做假古董”、“古文经过桐城派的廊清,变成通透明白的文体”、“姚鼐、曾国藩的古文差不多统一了十九世纪晚期的中国散文”等等。与此同时,一批严谨的学者和出版者,亦以全新的视角较为深入地研究桐城派,在桐城派作家著作的搜集、整理、阐述、出版方面也取得了一定的成就。新中国成立后五十年代,学术界掀起一场关于“桐城派在社会主义有无作用”的大辨论,王气中、钱仲联、刘季高等一大批著名学者及《江淮学刊》、《天津日报》、《文学评论》等多家报刊投入这一研讨热潮,在一定程度上形成了“桐城派继承了中国以前的文论传统,并加以总结、发展,给散文建立了较为系统的理论,这是应该在中国文学史上引起注意的大事”的共识。“文革”中又使刚刚兴起的桐城派研究工作受到冲击,遭到同“五四”时期一样的严厉批判,不仅十余年竟未出现一篇持论公允的学术论文,而且桐城派作家的著作亦严遭焚毁。

- Y/ j. n; P4 W2 Y3 k 三、改革开放新时期的桐城派研究 # C2 }- w+ M) p+ H6 ?

其特点是桐城派名家作品相继整理出版,许多研究课题列入国家重点社科规划项目,不少专家学者潜心从事桐城派专题研究。1980年10月,全国文联主席周扬来安徽检查工作,批示要对桐城派问题开展讨论。《江淮学刊》首辟“桐城派研究”专栏,连续发表论文近30篇,《古代文学理论研究》丛刊、《文学遗产》、《文学评论》等有全国影响的学术刊物相继刊发一大批有份量的桐城派学术研究论文。1985年11月上旬,在安徽省桐城召开了“第一届国际桐城派学术研讨会”,来自日本、香港和内地16个省、市的100多名专家学者与会。这次学术研讨会,是1985年中国学术界的一件大盛事,海内外报刊争相报道和评述。其重大意义在于对桐城派作出了较为客观、公正的评价,还其历史本来面目,确立了桐城派在中国文学史上的不可或缺的重要地位,系弥足珍贵的传统文化遗产,要抢救、继承和弘扬,并一致建言在桐城派的故乡成立桐城派学术研究中心,以团结海内外专家学者同心协力开展桐城派学术研究工作。

( X* m0 y' s3 _9 V6 X- ~4 S. j" d$ \& Z 四、21世纪初繁荣规范的桐城派研究

* l+ L0 A" V% N6 {# t 其特点是对流派整体或代表作家个体进行研究的多家社团性研究会(中心、所、室),相继成立,如桐城市桐城派研究会、安徽省桐城派研究会、安徽大学桐城派研究所、桐城师专桐城派研究中心、湖北省鄂州市张裕钊研究会等等;多位桐城派作家的全集、文集、诗集、选集及理论专著出版,各高校和社科机构主办的学术刊物重视反映桐城派研究的新发展;全国各地有关学术单位,经常组织召开桐城派学术研讨会,如曽国藩学术研讨会、吴汝纶与中国近代教育研讨会、黎庶昌学术研讨会、薛福成学术研讨会等等;桐城派学术研究队伍不断壮大,继老一辈学者王气中、刘季高、吴孟复、魏际昌、钱仲联等之后,又有周中明、王镇远、关爱和、何天杰、郭延礼、杨怀志、江小角等一批知名学者、教授致力于桐城派学术研究,越来越多的高校文学院的青年教师和研究生,积极主动地投入桐城派研究队伍,并发表了一批颇有份量的学术论文,出版了多部专著。桐城派研究后继有人,可喜可贺!

* k* g1 ]5 V% N# h$ U' Q, }6 d 2005年6月,在桐城派故乡召开了全国第二届桐城派研讨会暨安徽省桐城派研究会成立大会,圆了老一辈二十年前建言要在桐城派故乡成立桐城派研究中心的愿望。2007年6月、2009年10月先后于合肥、桐城召开了全国桐城派第三、四届研讨会。第三届桐城派学术研讨会规模较大,与会专家学者分别来自北京、上海、山东、湖北、湖南、江苏、重庆、广西、安徽等省、市、自治区,具有广泛的代表性。研讨会主题鲜明,视野开阔,在所提交的论文中,不仅有对戴名世、方苞、姚鼐等开宗立派的大家的讨论,而且有对梅宗亮、方东树、刘开、姚椿、曾国藩、方宗诚、张裕钊、吴汝纶、姚永概等不同时期不同地域的作家的研究,还有对桐城派的前躯钱澄之,桐城派的相关人物张廷玉等人的探讨。从而使这次研讨会成为桐城派研究领域新的里程碑。

. ]$ l* G' l) v: p 安徽省桐城派研究会,作为海内外桐城派研究者相互交流的桥梁、纽带、中心、阵地和平台,主办有期刊《桐城派研究》,不定期编印的《联谊通讯》,还建立了“中国桐城派研究”网站,不断编辑出版论文集和专著,从而卓有成效地促进了桐城派学术研究健康有序地发展壮大。盛世修史,国家启动编纂“清史”的特大文化工程,桐城派文献有幸列入清史工程地方文献整理项目,国家级社科课题《桐城派名家文集汇刊》由安徽省桐城派研究会省内外知名专家学者承担,现巳完成校勘点注任务,且一次性地通过验收结项。桐城派文献受到国家特大文化工程的如此青睐,是国家对桐城派历史文化遗产的重新审视和肯定,同时又必将为海内外研究桐城派的专家学者,提供渴盼良久的原汁原味的第一手文献资料。继之,2009年研究会又受桐城市政府之委托,编辑出版了一套《桐城历史文化丛书》,填补了桐城有史以来桐城文化没有系统完整的全书之空白,为存史、资治、育人、励志等方方面面注入了巨大的精神动力和效仿范例。

8 x0 s2 k$ y2 t: B2 ]& G6 F0 ?: e4 { 好戏连台。在该文准备发稿之际,第二届中国桐城文化节即将拉开序幕,而作为文化节重要项目之一的第五届全国桐城派研讨会也将于10月30日隆重召开,桐城派学术研究又将跃上一个新的台阶。祝愿研讨会圆满成功!祝福桐城派青春永驻!!

) }" C- P" S+ |1 k/ d% u |